Die Kontroverse rund um Listenhunde

Viele Halter:innen sind mit ihren Hunden überfordert – immer mehr Hunderassen werden verboten. Haben Listenhunde zu Recht einen schlechten Ruf ?

Unter Listenhunden versteht man Hunde, die laut Gesetz als potenziell gefährlich eingestuft werden. In diversen Kantonen sind unterschiedliche Hunderassen auf diesen Listen aufgeführt, daher der Begriff Listenhunde. Sie unterliegen in vielen Kantonen strengeren Vorschriften bezüglich Haltung, Zucht und Einfuhr. Zudem benötigen sie häufig eine spezielle Bewilligung, und ihre Haltung ist nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt, etwa mit Maulkorb- oder Leinenpflicht.

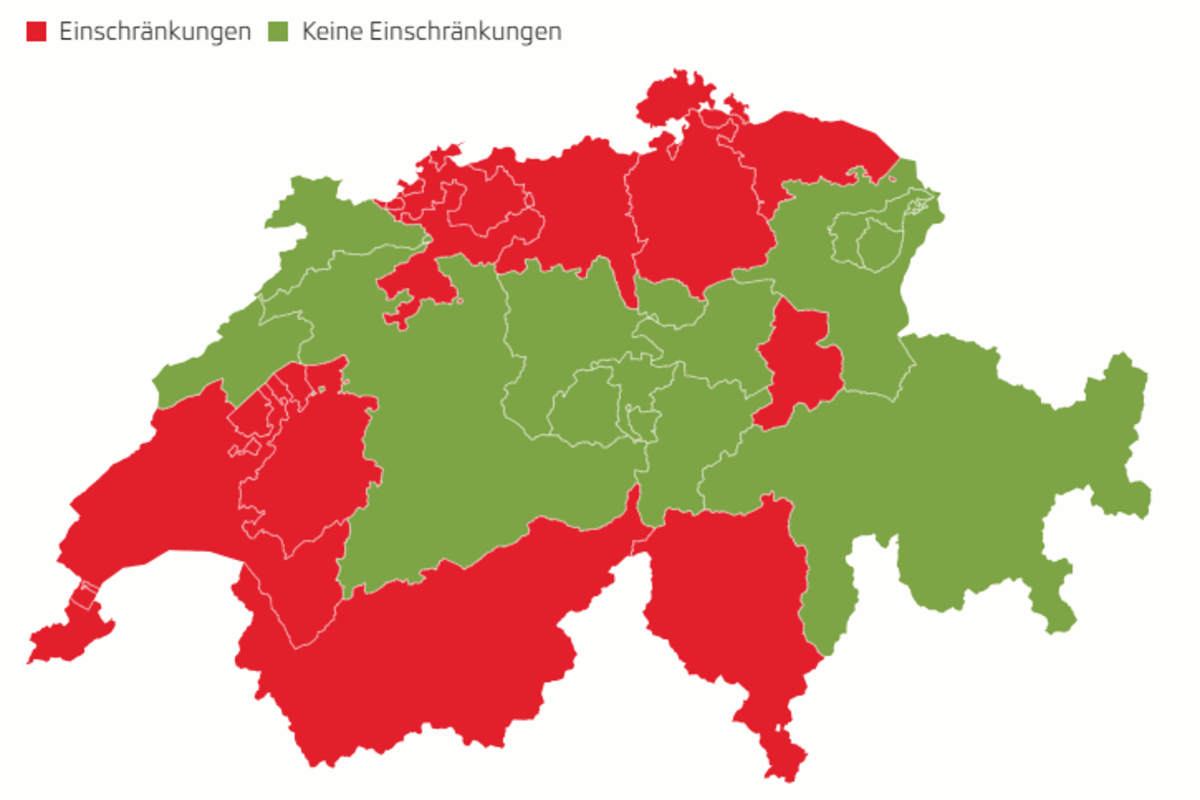

Die Unterschiede zwischen den Kantonen sind gross: Während es in Bern oder Luzern keine Einschränkungen gibt, stehen im Thurgau 14 Hunderassen auf der Liste. Wer hier einen als «potenziell gefährlich» geltenden Hund oder eine Kreuzung dessen halten oder ausführen will, braucht eine Bewilligung. Im Kanton Tessin ist sogar für 30 Rassen eine Bewilligungspflicht vorgesehen. Aktuell gibt es in 13 von 26 Kantonen und Halbkantonen eine Rasseliste.

Ziel der Regelungen ist es, das Risiko von Hundebissen zu minimieren und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Kritiker:innen beurteilen diese Listen aber als wenig hilfreich. Zu ihnen gehören Gabriela Frei Gees und Piet Umiker. Sie haben beide viel mit Listenhunden zu tun. Frei Gees ist Expertin für Erziehung und Sozialisierung von Hunden mit Aggressionsverhalten, Umiker hat den «Verein Schutzbedürftige Hunde» gegründet und führt das Tierheim und die Tierpension «Tierhotel 5 Stern», wo viele Listenhunde landen.

«Wir beurteilen Hunde nicht aufgrund von Listen», sagt Gabriela Frei Gees, «diese sind willkürlich». In den letzten fünf Jahren hat sie mit ihren Kolleg:innen rund 3000 Teams – Halter:in plus Hund – begleitet. Ihr Fazit: Fast alle Tiere sind therapierbar.

Arbeitet Frei Gees mit einem Team, geht es ihr in erster Linie darum, herauszufinden, wie ein Hund tickt, was sein aggressives Verhalten auslöst. In den meisten Fällen stecke ein Erziehungsdefizit dahinter, manchmal seien auch genetische Dispositionen das Problem. «Nicht jeder Hund ist mit demselben Zuchtziel auf die Welt gekommen.» So verhalte sich ein Gesellschaftshund anders als ein Schutzhund. Genetik lasse sich nicht umerziehen, nur kanalisieren.

Bei der mangelnden Erziehung fällt ihr vor allem ein Problem immer wieder auf: Halter:innen können schlecht klar «Nein» sagen. Es liege am Menschen, gewisse Situationen zu kontrollieren. Mache er das nicht, übernehme der Hund. Halter:innen müssten ihren Hund führen, nicht bloss mit Futter und Spielzeug managen. Für ihre klare Haltung werde sie häufig kritisiert, «Nein sagen ist heute nicht mehr populär.» Die Hundetrainerin sieht auch folgendes Problem: Viele Leute wählten die für sie falsche Hunderasse. «Sie entscheiden nach Optik oder Prestige, nicht danach, ob der Hund mit seinen Eigenschaften und Bedürfnissen in ihr Leben passt.»

«WIR BEURTEILEN HUNDE NICHT AUFGRUND VON LISTEN, DIESE SIND WILLKÜRLICH.» Gabriela Frei Gees

Und schliesslich führt Frei Gees auch viele Probleme mit Hunden auf ihre Zucht zurück. Hunde würden so verpaart, dass ihre Welpen optisch möglichst schön herauskommen. Auf Charaktereigenschaften werde dabei wenig geachtet. Zudem gelte bei der Zucht das Prinzip der Optimierung: schneller, weiter, höher. «Das bringt Pokale ein.» Häufig hätten Hunde aus solchen Zuchten aber ein schlechtes Nervenkostüm.

Das bekommt auch Piet Umiker zu spüren. So sagt er zynisch: «Die Probleme, die viele Leute mit ihren Hunden haben, sind gut fürs Geschäft.» Er habe so viele Anfragen für sein Tierhotel, dass er in den letzten zwei Jahren zehn zusätzliche Mitarbeitende anstellen konnte. «Wir haben viele Anfragen von Halter:innen, die ihren Hund fürs Wochenende abgeben wollen. Häufig erwarten die Besitzer Besuch, und es wäre ihnen mit den Hunden zu stressig, oder sie möchten einfach entspannen.

Wer einen Hund für ein Wochenende bei ihm im Tierhotel oder für immer im Tierheim abgibt, sei meistens überfordert. Gerade bei Listenhunden erlebe er häufig, dass sie nicht zu den Halter:innen passen. «Viele tun sich einen solchen Hund zu, um stark zu wirken. Häufig sind sie das aber eben gerade nicht.» Auch er hält nicht viel von Listen, die über die Gefährlichkeit von Hunden entscheiden. Vielmehr findet er: «Man müsste die Besitzer:innen überprüfen.»

Denn: «Ein Listenhund ist kein Problem, wenn er aus einer sauberen Linie stammt und in guten Händen ist.» Leider gebe es viele schlechte Zuchten, und Tiere aus dem Ausland entsprächen häufig auch nicht den Versprechen der Züchter:innen. Auch bei der Ausbildung von Halter:innen setzt er Fragezeichen: «Es braucht nur eine Schnellbleiche, um Hundekurse zu geben. Häufig taugen sie leider wenig.» Und bei den Halter:innen stellt er auch fest, dass viele nicht fair, aber konsequent Nein sagen können. Dabei brauche es für die Hundeerziehung «eine emotionslose klare Korrektur und Linie.»

Die Leidtragenden seien die Hunde. In Piet Umikers Tierheim leben um die 40 Hunde, 15 von ihnen sind Listenhunde, die abgegeben wurden. Sie wurden von der Polizei oder dem Veterinäramt beschlagnahmt, weil ihre Halter:innen sich nicht um eine Bewilligung bemüht oder diese nicht erhalten haben. Manche wurden auch aus misslichen Lagen befreit. So erzählt er von einem Halter, der seinen Hund mit einem Sack Futter die ganzen Ferien in der Wohnung eingesperrt hat.

Piet Umiker und Gabriela Frei Gees glauben beide, dass kantonal unterschiedliche Listen mit potenziell gefährlichen Hunden der falsche Ansatz sind. Sie wünschen sich eine nationale Regelung zum Umgang mit schwierigen Hunden. Umiker befürchtet jedoch, «dass sich niemand diese Arbeit aufhalsen will.» Ebenfalls glauben beide, dass es höhere Qualitätsstandards für Hundekurse braucht. Auch bei Zuchten und Importen aus dem Ausland wünschen sie sich strengere Regelungen.

Angenommen, alle ihre Wünsche gingen in Erfüllung, so bliebe doch eine zentrale Frage in der Verantwortung jedes einzelnen: die Wahl des richtigen Hundes. Gabriela Frei Gees ist hier wenig zuversichtlich. Sie erzählt, dass der Kurs «Beratung vor dem Hunde-Kauf» kaum gebucht werde.

Piet Umiker ist ebenfalls skeptisch: Möchte jemand einen Hund aus seinem Tierheim adoptieren, sei anfangs viel Naivität im Spiel. Es brauche viel Aufklärungsarbeit, bis Interessierte verstünden, was es heisst, Verantwortung für einen Hund zu übernehmen und ihn in ihr Leben zu integrieren. Und doch konnte er schon viele «schwierige Hunde» erfolgreich vermitteln. «In den richtigen Händen sind schwierige Hunde plötzlich nicht mehr schwierig. Sondern einfach tolle Begleiter.»

Sind Listenhunde Kampfhunde?

Listenhunde werden sowohl in der Presse als auch im Alltag oft fälschlicherweise als Kampfhunde bezeichnet. Faktisch ist es so: Listenhunde sind Hunderassen, die aufgrund ihres physischen Potenzials als gefährlicher eingeschätzt werden und deshalb je nach Kanton spezielleren Regelungen unterliegen. Der Begriff «Kampfhund» hingegen ist stigmatisierend. Er stammt ursprünglich von Hunden, die für Tierkämpfe genutzt wurden, um Menschen zu unterhalten, basiert also häufig auf der Geschichte der Rasse. Laut Studien sind Listenhunde nicht gefährlicher als andere und zeigen nicht häufiger unangemessenes Verhalten. Natürlich sind sie alleine durch ihren Körperbau kräftiger. Es gibt jedoch zahlreiche Nicht-Listenhunde, die genauso kräftig sind. Jeder Hund kann durch falsche Haltung, Missbrauch oder widrige Umstände aggressiv werden – unabhängig von seiner Rasse.